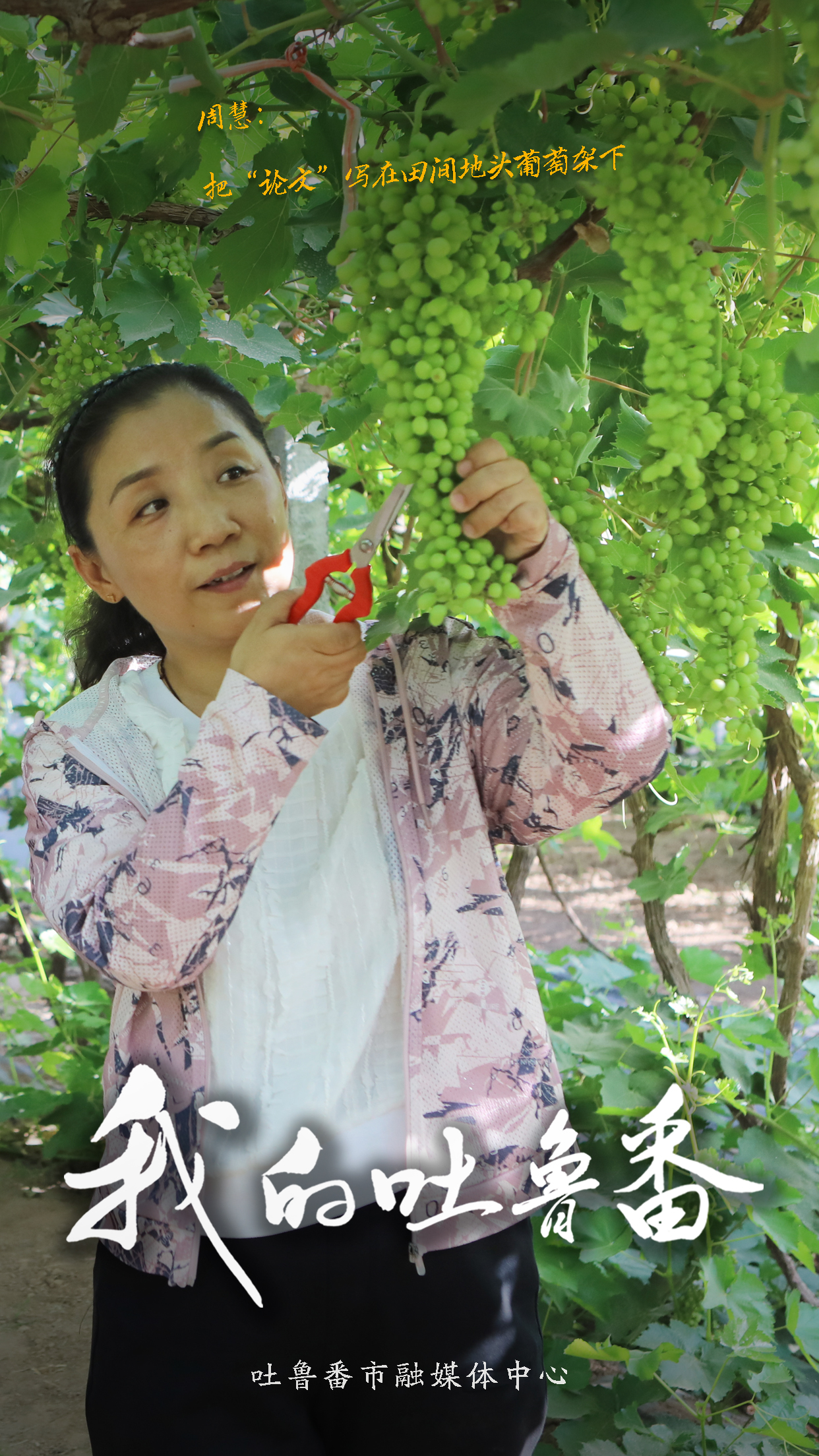

我的吐魯番(65) | 周慧:把“論文”寫在田間地頭葡萄架下

吐魯番市融媒體中心記者 劉字昂 木塔力甫

孟夏的吐魯番,驕陽炙烤著大地,葡萄藤蔓在滾燙的空氣中舒展枝葉。在這片“熱”土上,吐魯番市葡萄產業發展促進中心副高級工程師周慧,如同一顆堅韌的胡楊,深深扎根,用十八年的執著付出,為吐魯番的甜蜜事業傾注心血、奉獻力量。

“從事農技推廣方面的工作18年,但我對此還是一如既往的熱愛。希望能盡最大的努力,為吐魯番的甜蜜事業發展發一分光、散一份熱。” 5月29日, 面對鏡頭,周慧眼神堅定,話語中滿是對這份事業的深情。

周慧(左一)與同事一起探討業務。吐魯番市融媒體中心記者 劉字昂 攝

2007年,27歲的周慧懷揣著理想來到了吐魯番。“當時大家都說吐魯番熱,但我覺得年輕人可以堅持,也能得到鍛煉。”在塔里木大學(原塔里木農墾大學)園藝專業畢業的周慧心中,胡楊精神早已融入血脈,成為她人生的基石。

初到吐魯番,周慧在高昌區葡萄鎮農技站開啟了職業生涯。半年里,能吃苦、肯鉆研的她迅速嶄露頭角,贏得廣泛認同。來到吐魯番市農技推廣中心(原吐魯番地區農技推廣中心)后,她跟隨中心的農藝師學習試驗田管理。不會騎摩托車的她,每日輾轉公交與三輪車奔赴亞爾鎮試驗田,晚上更是因加班常與末班車擦肩。“雖然辛苦,但看著試驗田里每天都有新變化,就感覺特別值得。”正是這種“把論文寫在大地上”的實干精神,讓她迅速成長為行業骨干。

周慧查看并記錄實驗數據。吐魯番市融媒體中心記者 劉字昂 攝

在周慧的職業生涯中,“務實”始終是關鍵詞。當火洲大地涌動發展設施農業浪潮時,周慧將工作重心轉向園藝站的試驗示范工作。她帶著對新技術、新產品的渴望,前往全國各地學習栽培技術,引進多個西紅柿、茄子新品種,在試驗田里反復試種篩選。“能為農民提供幫助,我的這點辛勞和付出不值一提。”周慧說。

在農技推廣的道路上,周慧始終保持著“拓荒者”的姿態。2009年,吐魯番市林果業技術推廣服務中心(原吐魯番地區林果業技術推廣服務中心)成立,周慧從農業轉戰林業,一切從零開始。她深入各區縣、相關企業調研,摸清各鄉鎮葡萄、葡萄干、葡萄酒的生產經營狀況,同時逐步學習項目申報。“農藝工作者要耐得住寂寞,要面朝黃土背朝天,把論文寫在大地上,真正為‘三農’服務,這樣才能把工作干好。”那時的周慧一邊管理試驗田,一邊整理和編寫資料,忙碌而有序。

周慧在指導種植戶修剪葡萄。吐魯番市融媒體中心記者 劉字昂 攝

在周慧看來,要大力推廣林果新技術,試驗示范是關鍵。近年來,她先后主持參與15項林果科技項目,其中“葡萄三改兩控一優化”技術推廣20余萬畝,令田間管理機械化率大幅提升,勞動成本減半;探索三年的“葡萄有機栽培技術”更使葡萄果實糖度顯著提升,商品率躍增40%,畝均效益最高增加8000元。兩項技術均獲自治區科技成果登記,化作農戶口袋里的真金白銀。

吐魯番市葡萄產業發展促進中心綜合科負責人武云龍對周慧贊不絕口:“慧姐專業素質強,平時工作中認真細致,有責任心、有干勁,主動教我們一些專業知識和技能,我們也很樂意跟著她學。她總是能以積極的態度感染我們,是我們學習的榜樣。”

為給產業立標尺,周慧還參與編制葡萄、紅棗等5部標準體系,主導30余項地方標準,更作為主要起草人完成國家標準《無核白葡萄》修訂;主編的《吐魯番產區葡萄酒教程》,已成為推介當地風土的文旅名片。深知技術落地關鍵在人,她參與印發技術手冊10余萬冊,制作科教片8部,通過電視、網絡覆蓋農民150萬人次,將課堂搬到田間地頭。

周慧團隊負責的葡萄水肥一體化試驗田。(拼圖)吐魯番市融媒體中心記者 劉字昂 攝

高昌區亞爾鎮村民買尼蘇爾·阿不力孜對此深有感觸。站在自家的葡萄架下,他指著葉片間飽滿的果實說:“周慧工程師不僅在種植技術上給我們提供了實實在在的支持,還特別耐心,總是手把手地教。以前我們施肥澆水憑經驗,現在跟著她教的標準化方法做,葡萄品質好了,價錢也上去了。”

當天,在周慧負責的葡萄節水試驗田里,精密的滴灌設備高效運轉,水珠精準地滴落在葡萄根系周圍。而說起節水技術、設備選型、水肥一體化管理的細節,她更是如數家珍,眼中閃爍著對科技賦能農業的熱忱。

從青春芳華到不惑之年,這位先后榮獲自治區科技進步獎、吐魯番市先進工作者等多個獎項的科技工作者,依然如葡萄根須深扎熱土,用堅韌默默滋養著吐魯番的甜蜜事業。落日余暉中她輕撫葡萄藤蔓:“農民的笑臉,就是最好的獎章。”

海報制作:熱依拉·熱西提