文化潤疆丨舞韻傳情光影連心 ——中國新疆與中亞國家人文交流佳話頻傳

石榴云/新疆日報記者 銀璐

在第二屆中國—中亞峰會上,中國同中亞國家在地方合作、人員往來、教育交流、文化旅游等領域達成一系列新的合作成果,拉緊了同心同德、相知相親的人文紐帶。

第四屆中國新疆國際藝術雙年展上,觀眾觀看哈薩克斯坦藝術家作品。 資料圖

第七屆中國新疆國際民族舞蹈節即將在這個夏天啟幕。在過去6屆舞蹈節上,來自中亞國家的藝術表演者帶著飽含文化內涵、兼具精致面貌與多元風采的舞臺藝術精品做客中國新疆,為各族觀眾帶來新鮮的文化體驗與美好的藝術享受,實現著情感交融和民心相通。

作為中國向西開放的門戶,新疆持續拓展同中亞各國全方位深層次寬領域合作,以包括舞蹈節在內的一個個國際性文化藝術交流展示平臺吸引中亞國家積極參與,在考古發掘、史學研究、文物活化利用方面開展多重合作,在影視創作和文化產品推廣中也高頻次攜手。中國新疆和中亞國家人文交流日益密切、佳話頻傳。

品牌盛會促進人文交流

吉爾吉斯斯坦國立白鹿舞蹈團舞蹈專場《春天的假日》參加第六屆中國新疆國際民族舞蹈節;《凹·凸——“一帶一路”國際青年版畫交流展》亮相中國—亞歐博覽會“中外文化展示周”;哈薩克斯坦國家藝術博物館攜3位藝術家作品《冷靜》等參加中國新疆國際藝術雙年展……

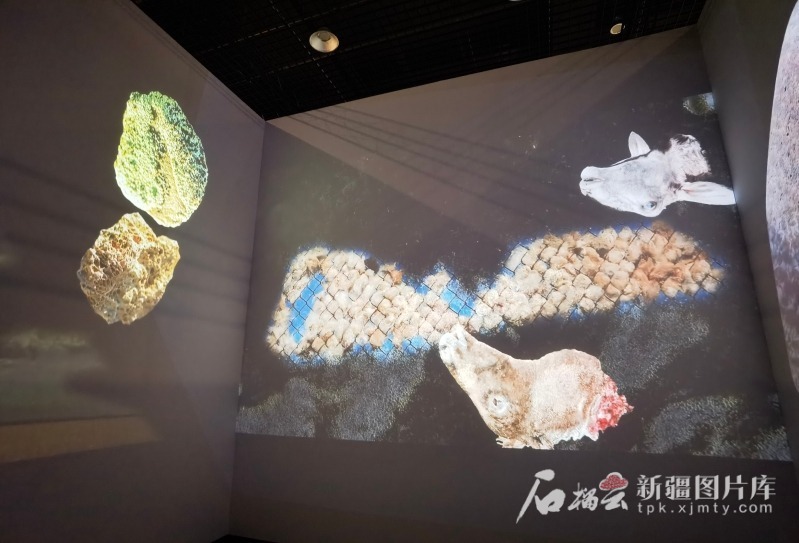

第三屆中國新疆國際藝術雙年展影像設計作品。石榴云/新疆日報記者 銀璐攝

黨的十八大以來,新疆的文化事業和文化產業持續繁榮,中國新疆國際藝術雙年展、中國新疆國際民族舞蹈節、中國—亞歐博覽會“中外文化展示周”、中國新疆絲綢之路音樂季等品牌文化交流盛會逐步扎根,吸引著包括中亞國家在內的世界各國藝術家會聚一堂。

同時,新疆文化藝術團體也攜融匯中華優秀傳統文化的精品力作,走進中亞各國或參加國際性文化展會:新疆藝術劇院創排的大型音舞詩畫《掀起你的蓋頭來——新疆是個好地方》赴哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦開展文化交流和旅游推廣;新疆絲路書畫院與哈薩克斯坦國立藝術學院美術館聯合舉辦《龍舞絲路“一帶一路”國際書畫交流展》;新疆畫院多位畫家作品亮相《交流 互鑒 向未來——中國·中亞五國油畫作品展》……

文明因交流而多彩,因互鑒而豐富。音樂、舞蹈、繪畫、書法等多種藝術形式在交流中跨越國界、激情碰撞,而中國新疆以東西方文化交流樞紐的身份,實現著與國際文化前沿的共振,讓世界看到中華文化的活力。

中央美術學院美術館館長張子康認為,新疆在歷史、人文、民俗、民間藝術上因“交匯融合”形成的美,正通過多元品牌文化交流盛會與更廣闊的天地關聯,讓中亞及更多國家的藝術家和觀眾真正認識了中國新疆。

影視精品風靡中亞各國

5月15日,中國駐哈薩克斯坦大使館舉行紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年電影招待會,重溫中哈合拍的首部電影《音樂家》。6月13日,中央廣播電視總臺電影頻道再次播出該影片。

電視劇《我的阿勒泰》海報。資料圖

兩年前,這部由新疆天山電影制片廠導演西爾扎提·亞合甫執導的影片獲第十八屆中國電影華表獎優秀故事片獎。它講述80多年前中國音樂家冼星海在阿拉木圖受音樂家拜卡達莫夫幫助、結下兄弟情誼的故事,以國際化制作模式為新疆電影人打開新視野。

影片在哈薩克斯坦上映時引發長時間熱烈反響,許多觀眾前往阿拉木圖冼星海大街的紀念碑前緬懷,冼星海與拜卡達莫夫的患難之誼,成為中哈兩國人民世代友好的歷史見證。

去年7月,電視劇《我的阿勒泰》在哈薩克斯坦7頻道(TV7)播出;今年第二屆中國—中亞峰會期間,該劇哈薩克語譯制版在哈薩克斯坦多家電視臺播出,再次引發當地民眾對中國新疆的向往,增進其對中國大地和中華文化真實、全面、立體的認知。

黨的十八大以來,新疆題材影視精品頻頻走進中亞:講述感動中國人物阿尼帕·阿力馬洪事跡的電影《真愛》參加烏茲別克斯坦“中國電影周”展映;展現新疆民間女歌手傳承“阿依特斯”經歷的電影《鮮花》亮相哈薩克斯坦“中國電影展——新疆電影周”;反映新疆牧區生活變遷的電影《遠去的牧歌》和講述牧區少年騎手夢的電影《小馬鞭》在哈薩克斯坦各地上映;6月15日,哈薩克斯坦KTK商業電視臺播出電影《上海古麗》,收視率統計顯示,影片播出時國內同步觀看量達16萬人次……

源于現實生活的動人故事,以多彩形式、深刻人文關懷和積極正能量,向世界展示新時代中國新疆的蓬勃氣象。

“新疆擁有得天獨厚的影視創作資源,自然、人文、風景、風情為高質量電影提供沃土。這些年新疆題材電影走進中亞影院,擴大了展示平臺,也吸引中亞影視機構探索合作路徑。”天山電影制片廠黨委書記荊魯洲說,新疆題材電影“走出去”為中國與中亞影視合作提供了契機。

考古合作見證絲路榮光

歷史遺產見證絲路榮光,聯合考古探尋文明根脈。

2024年,中烏聯合考古隊在烏茲別克斯坦蒙扎鐵佩遺址發掘出一枚五銖錢(中國漢至唐時期貨幣),經修復清理,錢幣上“五銖”二字清晰可見,成為古代中國與中亞貿易往來的直接證據。

《中烏絲綢之路考古》郵票。資料圖

考古專家指出,這枚五銖錢被墓主人當作飾品佩戴,表明其已超越貨幣流通功能,被賦予文化價值,印證當時中華文化在中亞的傳播與影響。

截至目前,中國與中亞國家聯合考古已持續十數年,取得重要成果:確認古代康居、月氏等重要文化遺存,為還原絲綢之路面貌提供實物資料,增進各國民眾對構建更加緊密的“中國—中亞命運共同體”重要性的認知。

2021年,絲綢之路考古合作研究中心在西北大學成立,有效推進中國與中亞國家在此領域的合作。目前該中心已與烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦等8個國家和地區的17所高校及科研機構達成合作,共同開展文化遺址考古發掘、文物保護等工作。

2024年9月,該中心全國首個分中心——喀什分中心在喀什大學揭牌。在這一開放、合作、共享、傳承的國際化平臺上,更多新疆考古工作者將加入聯合考古隊伍,研究絲綢之路歷史,保護沿線文化遺產,促進人文交流,將探索視野拓展至中亞、西亞、南亞。

近年來,《中烏絲綢之路考古》郵票及郵折發行,新疆出土的銅節約、虎頭羊頭金飾成為郵票圖案;新疆文物考古研究所選派學術骨干參加“費爾干納盆地考古2023年度中、烏、塔、吉四國聯合考察與學術交流”;中亞考古及歷史研究專家出席喀什“中國新疆的歷史與未來”國際論壇;新疆出土的伏羲女媧帛畫、唐代突騎施錢等珍貴文物亮相《從長安出發:絲路申遺成功十周年主題展》;新疆文物工作者赴哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦開展文化交流,與當地考古文博機構明確在文化遺產保護、展覽引進、文物修復等方面建立長效合作機制……

站在新的歷史方位,中國新疆正借助考古及歷史領域的國際交流平臺,呈現其自古以來就是東西方文明匯聚之地的史實,發揮在中哈歷史及現代關系中重要文明橋梁的作用。

今年9月,新疆文物考古研究所計劃與西北大學、烏茲別克斯坦鐵爾梅茲國立大學、鐵爾梅茲考古博物館聯合開展蘇爾漢河流域田野考古調查與發掘。