何以中國丨沒用黃金珠寶,唐代人如何用貝殼打造“高定”物品?

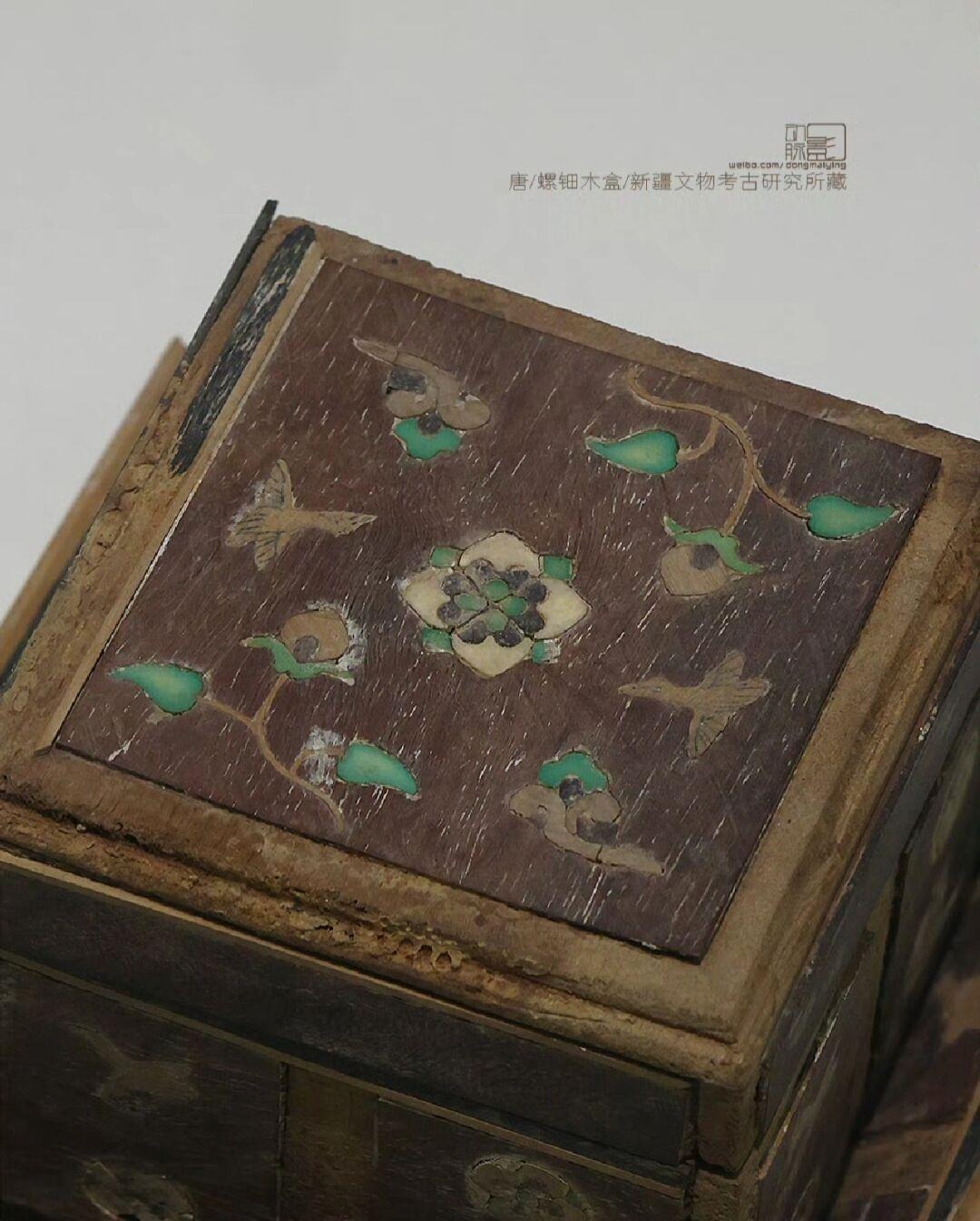

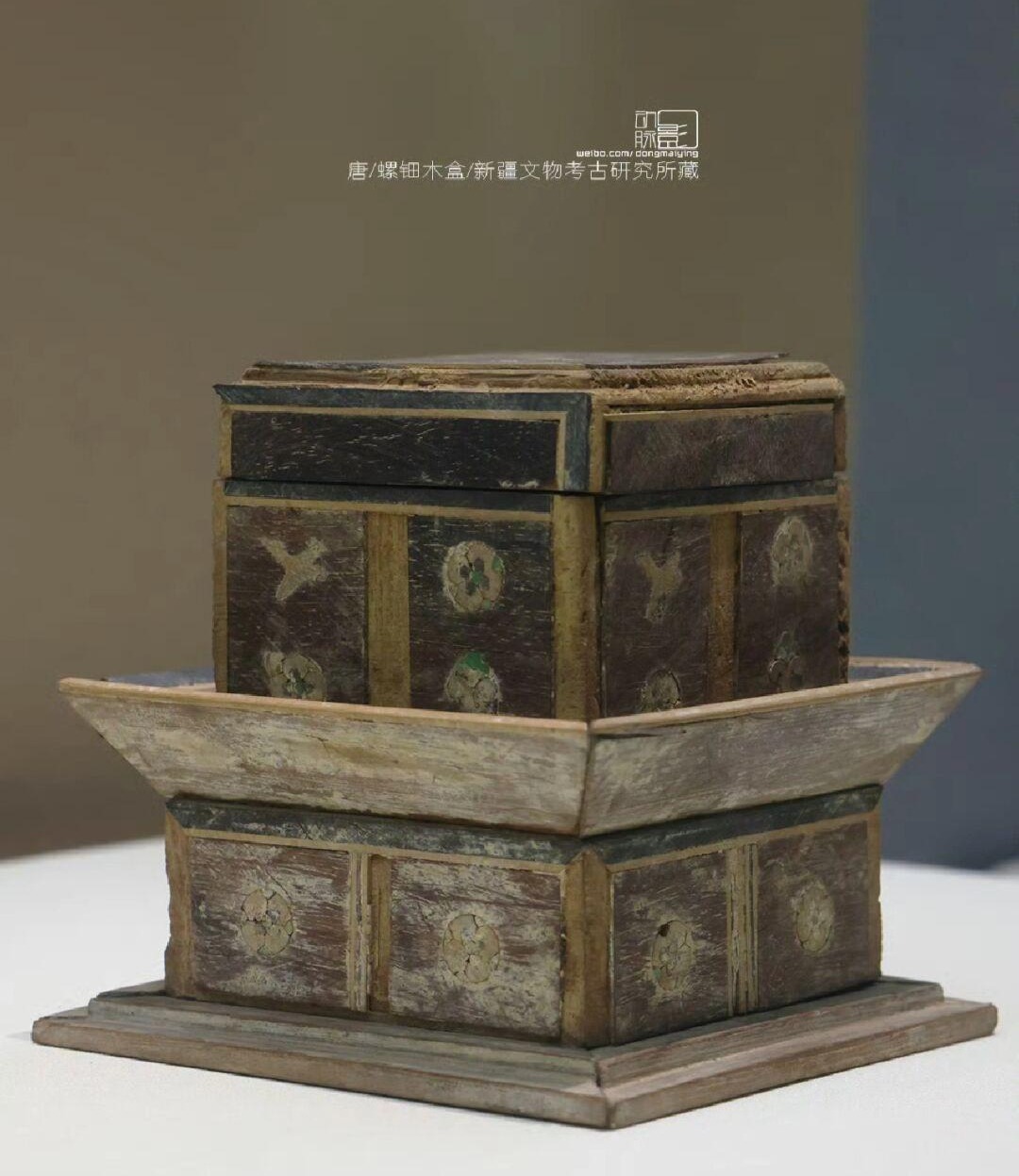

在吐魯番阿斯塔那古墓群出土的眾多唐代寶貝里,有個唐西州時期的螺鈿(diàn)木盒。它只有巴掌那么大,木胎都干裂了,可盒蓋上的螺鈿鑲嵌,依然折射出彩虹般的光澤,仿佛把絲綢之路的繁華,悄悄鎖在了里面。

這件螺鈿木盒藏于新疆文物考古研究所。木盒通高10.2厘米、底邊長10.4厘米、頂邊長6.6厘米。整體是用薄木片拼合而成,分上、下兩部分。其獨特之處在于表面的裝飾工藝:匠人用螺殼、貝殼精心鑲嵌成飛鳥、花卉等圖案,歷經千年仍光彩奪目。

吐魯番阿斯塔那古墓群出土的唐西州時期的螺鈿木盒。新疆文物考古研究所供圖

螺鈿工藝是中國傳統工藝的璀璨明珠,“螺”指貝類原料,“鈿”為鑲嵌工藝,最早可追溯至周代。唐代時該工藝已很成熟,宋元時期廣泛應用于家具裝飾,至清代達到技藝巔峰。如今,這門古老的螺鈿手藝,已經入選了中國非物質文化遺產名錄。

制作一件螺鈿器物,首先要選用不同品種的貝殼,按照不同色澤、用途,切割、磨制成大小不一的薄片,刻上精美紋飾后,鑲嵌于漆、木等器物表面的凹型圖案內,再經過髹(xiū)漆、打磨等工序。最終才能呈現出五彩斑斕、絢麗奪目的裝飾效果。因其用料昂貴、工藝繁復,歷來被視為奢侈品。元代詩人尹廷高“鈿螺椅子象牙床”的詩句中,可以看出螺鈿家具的奢華與精美。

當燈光照射在這件螺鈿木盒上,那些貝殼碎片會折射出變幻的光斑,宛如絲綢之路上流動的星河。它無聲地訴說著:真正的文明瑰寶不在于材質的貴賤,而在于人類將平凡材料淬煉成永恒的藝術智慧。這件木盒不僅展現了唐代工匠的精湛技藝,更是東西方文明通過絲綢之路交流互鑒的珍貴物證。

監制:丁濤

統籌:馮婷、喻鵬濤

策劃:葛惠芹、廖映月

編輯、制圖:李娜

出品:新疆日報社(集團)

指導單位:中央網信辦網絡傳播局、新疆維吾爾自治區黨委網信辦

協作單位:新疆維吾爾自治區文物局、新疆維吾爾自治區文博院、新疆維吾爾自治區博物館

支持單位:中國互聯網發展基金會